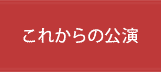

小林武史 ヴァイオリン・リサイタル

| 日時 |

2024年4月29日(月・祝)14時開演(13時30分開場) |

|---|---|

| 会場 | 王子ホール(東京・銀座) |

| 料金 | 全自由席 ¥5,000 |

| 出演 |

ヴァイオリン:小林武史 ピアノ:野平一郎 |

| 曲目 |

ヤナーチェク/ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ヤナーチェク/ドゥムカ 夏田鐘甲/ヴァイオリンとピアノのためのバラード より Ⅱ 祈り 伊福部 昭/ヴァイオリンとピアノのためのソナタ |

|

[チケット取扱い] 王子ホールチケットセンター TEL.03-3567-9990 チケットぴあ https://t.pia.jp/ Pコード 257383 ※ オンラインでのお申込みはセブンイレブンでのお引き取りとなります。 ・ お電話でのお申込み TEL.03-3501-5638 [コンサートマネージメント] ミリオンコンサート協会 TEL.03-3501-5638 |

|

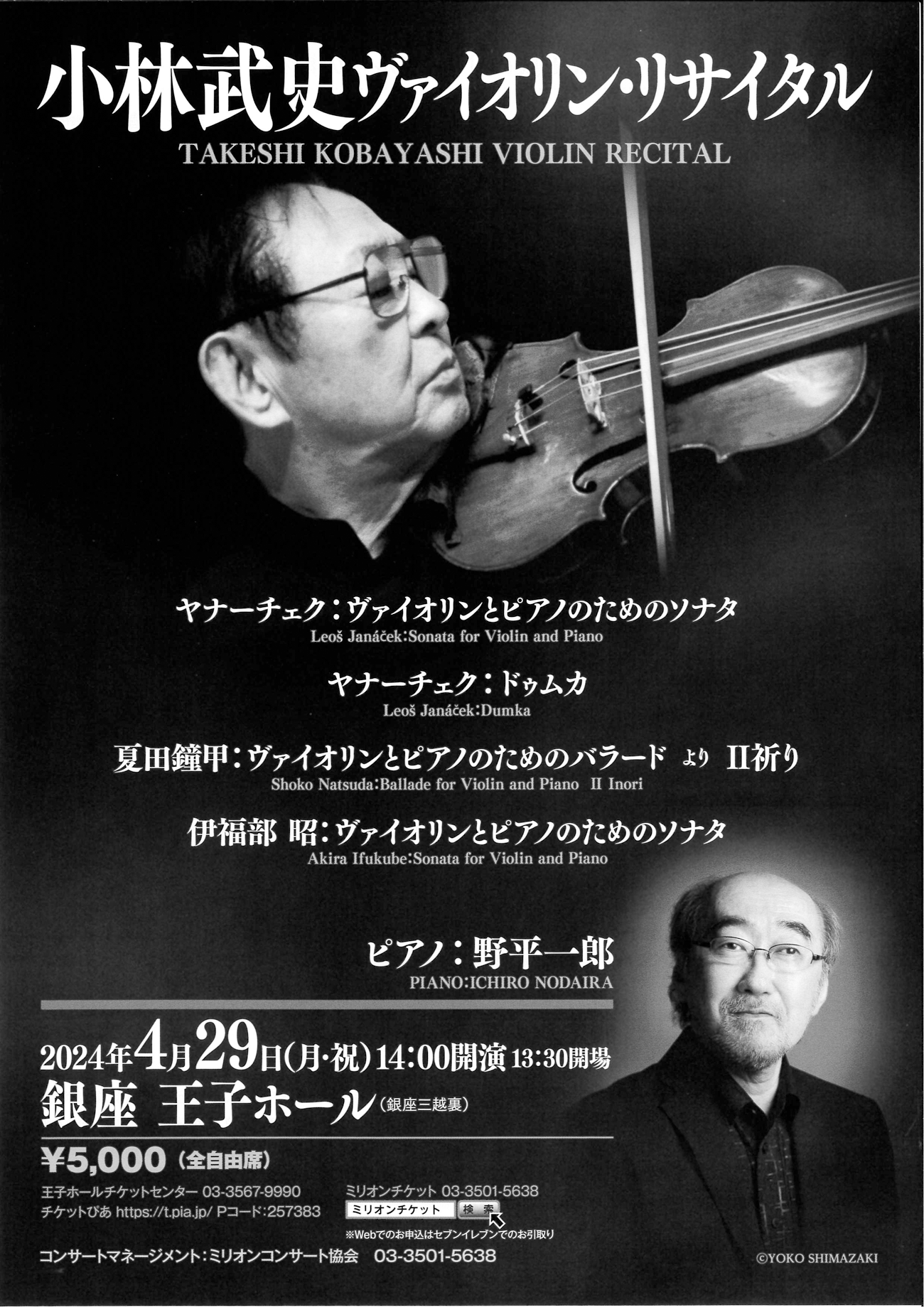

小林武史氏のリサイタルへの期待

萩谷由喜子(音楽評論家)

小林武史氏のヴァイオリン武勇伝を知ったのは、1980年刊行の同氏の著書『ヴァイオリン一挺、世界独り歩き』を読んだときだった。新潟の造り酒屋に生まれながら、家の破産により丁稚奉公に出された父上はヴァイオリンに取りつかれ、その留学資金を作るために渡ったスマトラで科学映画会社を興す。同地で生まれた武史氏は3歳で母上と日本へ戻り、やがて帰国した父上から、毎日竹刀の素振り100回、腕立て伏せ100回のスパルタ教育を受けるとともに、ヴァイオリンを始めた。戦争が始まると父上は戦地へ赴き、留守家族は苛酷な暮らしを体験する。戦後、17歳で初めてオーケストラと協演、24歳で東京交響楽団のコンサート・マスターに就任。仕事に励みつつ海外でのヴァイオリン修行の夢を温め、29歳で念願叶い、当時のチェコスロヴァキアへ渡る。

モラヴィアの首都ブルノでコンサート・マスターを務めた時代には、同地の名手たちとのかけがえのない出会いがあった。オーケストラの常任指揮者は、モラヴィア最大の作曲家ヤナーチェクの伝記作者ヤロスラフ・フォーゲル。フォーゲルのもと、ブルノの3年間にヤナーチェク作品のほぼ全曲を演奏する。伝説的ヴァイオリニスト、シュチェパーネックの薫陶も受けた。この人は、ワインの瓶を見せたらもうおしまい、というほどのアルコール中毒だったが、演奏は比類なく素晴らしく、チェコ音楽の魂を武史氏に伝授してくれた。

それから60年余りを経た2024年4月、93歳を迎える武史氏は、ヤナーチェクの『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ』と『ドゥムカ』に、夏田鐘甲、伊福部 昭を組み合わせたプログラムでリサイタルを開く。ヤナーチェクのソナタは、この作品の初演者フランティシェク・クドラーチェク直伝で、他では絶対に聴けない逸品だ。

近年のリサイタルをずっと拝聴してきた筆者は、解脱の境地の弓圧から生まれる深みのある音に、吸い込まれるような魅力を感じている。いずれも自身の血となり肉となり切っている三作曲家の世界へ、かつての暴れん坊ヴァイオリニストが自然体で誘ってくれる日が、今から待ち遠しくてならない。

出演者プロフィール

■ 小林武史(ヴァイオリン) Takeshi Kobayashi/Violin

1931年生まれ。鈴木鎮一氏に師事。東響、チェコ国立ブルノ・フィル、オーストリア・リンツ州立ブルックナー管、読売日響のコンサートマスターを歴任。オーケストラ退団後はソロ活動に専念し、海外(ヨーロッパ、旧ソ連、北米、南米、中近東、アジア全域)に演奏旅行。著名な音楽祭に招待され出演。国際交流基金派遣の文化使節としての派遣は10回に及び、海外での青少年の指導にも力を注ぐ。

桐朋学園大学、東京音楽大学講師を歴任。長きにわたり宮城県中新田バッハホール音楽院院長を務め、地域の文化振興発展に多大な功績を残した。第18回日本音楽コンクール第1位(1949)、日本音楽舞踊批評家クラブ賞(1960)、文化庁芸術祭賞(1988)、文化庁芸術祭大賞(1996)、横浜文化賞(2013)を受賞。

小林武史のために作曲された作品は数多く、初演並びに国内外でも多数演奏を行う。室内合奏団「コレギウム・ムジクム東京」主宰。CDに團 伊玖磨:ファンタジア、マニャール:ソナタ、エネスコ:ソナタ、野平一郎:デュオ・コンチェルタンテなど11枚をリリース。著書に「ヴァイオリン一挺、世界独り歩き」(芸術現代社、1980)、「ファンタジア わが人生」(神奈川新聞社、2013)がある。他にもエッセイ等を新聞、雑誌に掲載。

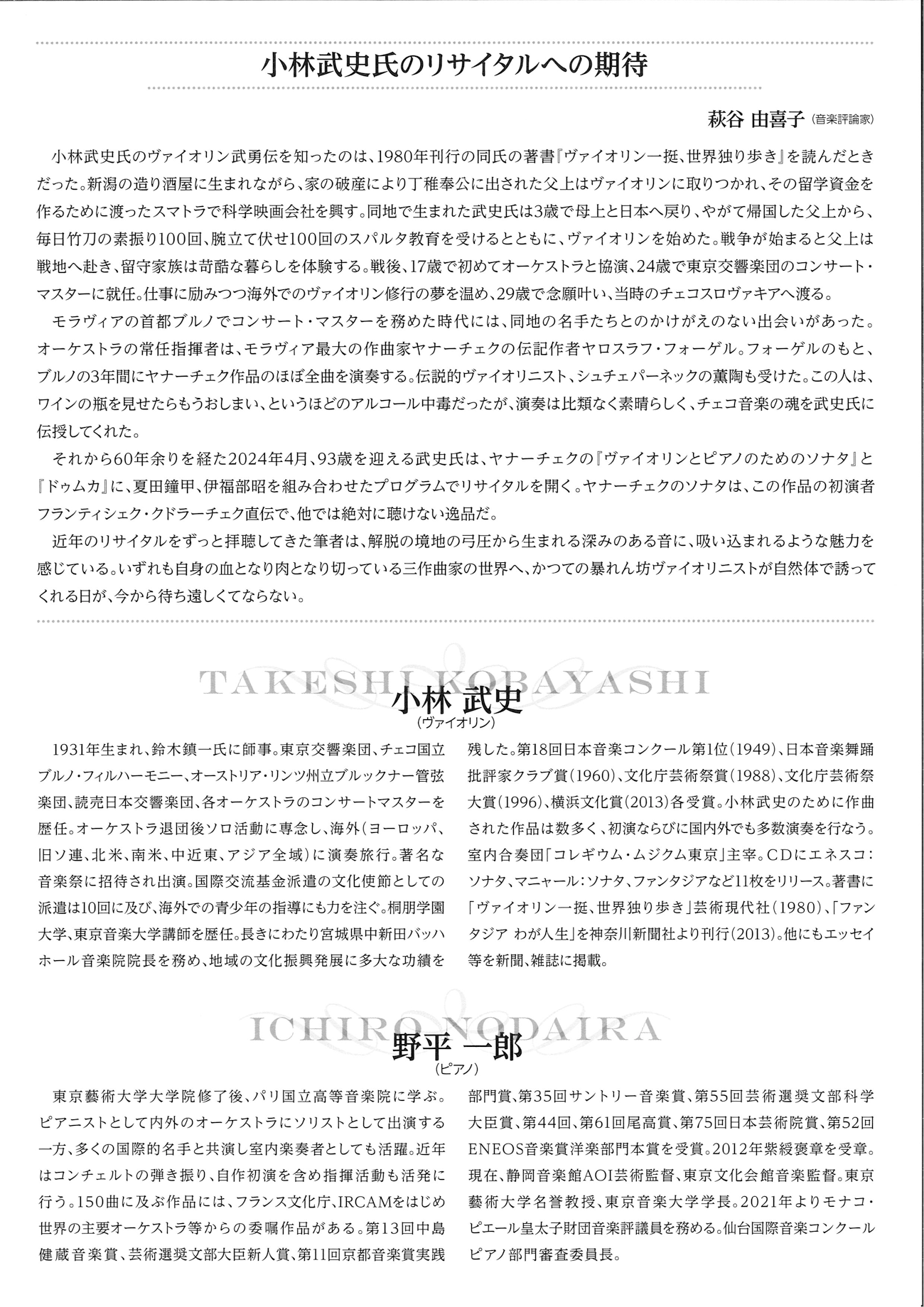

■ 野平一郎(ピアノ) Ichiro Nodaira/Piano

東京藝術大学大学院修了後、パリ国立高等音楽院に学ぶ。ピアニストとして内外のオーケストラにソリストとして出演する一方、多くの国際的名手と共演し室内楽奏者としても活躍。近年はコンチェルトの弾き振り、自作初演を含め指揮活動も活発に行う。150曲に及ぶ作品には、フランス文化庁、IRCAMをはじめ世界の主要オーケストラ等からの委嘱作品がある。

第13回中島健蔵音楽賞、芸術選奨文部大臣新人賞、第11回京都音楽賞実践部門賞、第35回サントリー音楽賞、第55回芸術選奨文部科学大臣賞、第44回、第61回尾高賞、第75回日本芸術院賞、第52回ENEOS音楽賞洋楽部門本賞を受賞。2012年紫綬褒章を受章。現在、静岡音楽館AOI芸術監督、東京文化会館音楽監督。東京藝術大学名誉教授、東京音楽大学学長。2021年よりモナコ・ピエール皇太子財団音楽評議員を務める。仙台国際音楽コンクールピアノ部門審査委員長。